Indirizzo: via S. Biagio, n. 35

Indirizzo: via S. Biagio, n. 35

Particella catastale: Foglio 2 Categoria E/7 – Particelle 1468 sub 1 e U sub. 2

Cronologia

Fondazione: XI secolo

Trasformazioni successive: XVII; XVIII secolo

Restauri: post terremoto 1930; dopo la Guerra (1952); post terremoto 1980

Storia

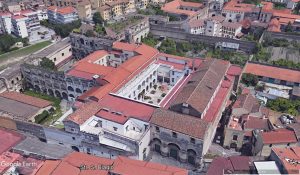

Il monastero di S. Biagio fu fondato nell’XI secolo al di fuori del primo circuito murario e sarebbe stato incluso all’interno della città solo nel 1382 quando, con la costruzione del nuovo giro di mura, fu aperta la porta detta di S. Sebastiano, in seguito di S. Biagio proprio per la vicinanza al complesso benedettino (Parente 1856-57, p. 114).

Nel cosiddetto campus S. Laurentii, tra il monastero e la porta di S. Maria sorse il cenobium puellarum di S. Biagio intorno al quale andò formandosi il burgum sancti Blasii, menzionato per la prima volta nel 1175 (Gallo 1938, p. 75).

Con la badessa Teresa Trenca fu redatta nel 1757 la Platea del monastero che ne sintetizza le vicende costruttive. Qui si legge che risalirebbe al tempo di Riccarda, sorella di Riccardo conte di Aversa e poi Principe di Capua (Parente 1857-58, II, p. 104; Gallo 1938, p.203). Per certo, esisteva nel 1043 poiché viene menzionato nel Cartario di San Biagio («Monasterium Sancti Blasii quod est situm in suburbio eiusdem civitates Aversae»), dove un altro documento del 1048 ne ricorda come badessa proprio Riccarda alla quale fu associata nel governo la sorella Asa (1048-73). (https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.12935; v. Gallo 1926, pp. 49 e ss.; Gallo 1938, p.203).

Altri invece anticipano la fondazione riferendola alla principessa normanna Aloara.

La documentazione normanna, ripercorsa da Gallo (1938, p. 203), consente di ricostruire la successione delle badesse: Mansa (1091-98), Alberada (1098-1104), Gonnora (1116-26), Sellitta (1131-40) sino a Maria (1142-1155). La sanctimonialium congregatio o monachartum collegio aveva cura della chiesa nella quale le monache facevano servitium Dei die noctuque (ivi, p. 205).

Il monastero acquisì negli anni un cospicuo patrimonio attraverso le doti monacali o atti di donazioni. Quando le donne entravano in comunità da giovani infatti il capofamiglia donava beni fondiari, a volte di origine feudale, ma non era infrequente l’ingresso di donne anziane, appartenenti alla nobiltà feudale, che si ritiravano a vita religiosa portando con sé beni dotali e aggregandosi come laiche (Ibidem). Le monache avevano il pieno godimento dei beni secondo il mos francorum, la legge consuetudinaria dei Franchi, e la lex ecclesiastica (Gallo 1938, p. 206).

Nel 1087 il principe Riccardo II donò S. Biagio al monastero di San Lorenzo ad Septimum insieme a molti altri possedimenti, ma questa dipendenza fu molto teorica: nonostante i documenti ricordino che era subditum del monastero di S. Lorenzo, S. Biagio mantenne il possesso dei propri beni di cui disponeva liberamente (Gallo 1938, p. 180).

Sulle origini sino al XII secolo si ricavano notizie dagli studi di Gallo, mentre rimane, ancora oggi, un vuoto documentale sul monastero tra XII e XVI secolo sino all’inizio del Seicento quando il complesso fu trasformato architettonicamente come è registrato nella Platea ancora conservata all’interno della clausura (Amirante 1998). Dagli stralci di libri di Esito pubblicati dall’Amirante si ricava che, con la badessa Placida Girone, nel 1616 erano in corso dei lavori per la realizzazione del «nuovo dormitorio» e della «chiesa nuova», nei quali fu coinvolto «Tomasiello del Arco architetto di Napoli», interpellato per «vedere se la chiesa si poteva breviare» o si dovesse «seguitare il disegno antiguo» (Archivio del Monastero di S. Biagio – AMSB, Libro d’esito 1616, f. 243, in Amirante 1998, pp. 257-58). Da queste poche laconiche notazioni non è possibile comprendere se l’architetto dovesse rimediare in corso d’opera ai difetti di una fabbrica progettata da un altro artefice; neppure è chiaro peraltro se la nuova chiesa si stesse costruendo in un sito differente dalla vecchia o se, come suppone l’Amirante, il progetto dell’architetto riguardò la sola «trasformazione della fabbrica medievale» (ivi, p. 234). I lavori continuarono nel corso del Seicento: nella seconda metà degli anni 20 risale la fornitura di piperni (AMSB, Libro d’esito 1626-29, in Amirante 1998, p. 258) mentre la «nova fabbrica» nella cupola fu realizzata tra il 30 e il 32 (AMSB, Libro d’esito 1630-32, ibidem).

Nel Settecento il complesso godette di grande floridezza, riflessa anche dai molti lavori finanziati per ampliare e abbellire chiesa e monastero. Nel 1718 erano in corso le opere in piperno e «pietre dolci di Caserta» nella facciata della chiesa, come appare dai pagamenti al mastro piperniere Gaetano Apostolico, lavori misurati dall’agrimensore Giuseppe Fioravanti «coll’assistenza e presenza di Francesco Antonio Maggi», l’allievo di Carlo Buratti nello stesso periodo impegnato nel cantiere del seminario (Ivi, AMSB, Libro di esito 1716-19, f. 225, ibidem).

Nello medesimo anno si lavorava al rinnovamento della cappella di S. Biagio (la quarta cappella a sinistra), con Domenico, Francesco e Carmine Farinaro attivi per gli stucchi e Giovan Battista Massotti impegnato per i lavori in marmo (AMSB, Libro di esito 1716-19, f. 223, 240). Per questa cappella furono commissionati «5 quadri» al «fratello del nostro confessore Pietro Vitale di Cardito» (Ivi, Libro di esito 1722-25, f. 181), da identificarsi con le cinque tele raffiguranti storie di S. Biagio che adornano ancora la cappella (la decollazione, la scorticazione, la flagellazione, miracolo di S. Biagio, S. Biagio in gloria).

Giovan Battista Massotti continuò a lavorare anche negli anni venti agli «ornamenti in marmo alle tre gradi grandi, una piccola» (Ivi, Libro di esito 1719-20, f. 184t).

Negli anni venti fervono i lavori per l’ampliamento nel monastero. Tra il 1724 e il ’26 i fabbricatori Simone e i figli Bartolomeo, Francesco e Paolo Moschetto si impegnarono a costruire un nuovo braccio di fabbrica accanto al dormitorio vecchio (Ivi, Libro di esito 1722-25, f. 187 in Amirante 1998, p. 259; ASCe, Notai, Nazario Bocchino, 9232, 1724, f. 290t e ivi, 9234, 1726, f. 11t in Fiengo Guerriero 2002, p. 475). Per ampliare il monastero furono acquistate delle case adiacenti che affacciavano sulla strada pubblica, fu costruito un muro per includerle nella clausura, demolirle e rifarle «al comodo uso» del monastero. Anche in queste fabbriche nel 1727 furono coinvolti i fabbricatori aversani Moschetto che si impegnarono a completare i dormitori, realizzando anche nuove logge davanti alle camere (ivi, Nicola Melorio, 8069, 1727, f. 307, in Fiengo Guerriero 2002, p. 476).

Nel 1727 fu «accomodato lo stucco della … chiesa stando dissipatissimo» e fu fatto ex novo lo stucco nei sottarchi delle cappelle «con una rosa in mezzo con calare le cornici a tutti li pilastri», con riquadri e rose nei pennacchi superiori, così come fu “biancheggiata” tutta la chiesa, la sacrestia e l’atrio (AMSB, Libro di esito1725-28, f. 188, in Amirante 1998, p. 259). Appare convincente l’identificazione supposta da altri (Fiengo Guerriero 2002, p. 478) dello «stuccatore signor Sebastiano» col romano Porciani, anche in considerazione delle analogie decorative con i sottarchi e le cornici dei pilastri della cattedrale aversana (Pezone 2008, p. 133 ss.). Il rifacimento settecentesco degli stucchi seicenteschi spiega le apparenti aporie linguistiche presenti all’interno che rendono particolarmente difficile la lettura dei suoi caratteri decorativi. Ai lavori secenteschi vanno certamente riferiti i capitelli con al centro teste di cherubino le cui ali si dissolvono nelle volute dell’ordine ionico, stilema diffuso nel repertorio decorativo di Dionisio Lazzari e probabilmente trasmesso anche all’allievo Arcangelo Guglielmelli.

La presenza di due sorelle di Ferdinando Sanfelice come monache all’interno del monastero avallerebbe l’ipotesi di un coinvolgimento del celebre fratello nel ridisegno degli stucchi, soprattutto in considerazione del generoso finanziamento delle «s.re Sanfelici».

Negli anni trenta sono documentati Muzio e Giovan Battista Nauclerio, che avevano lavorato per il monastero benedettino dei SS. Severino e Sossio. Nel 1733 il “marmoraro” Cristoforo Battimelli costruì l’altar maggiore in marmi mischi su progetto di Giovan Battista Nauclerio che prevedeva anche ornamenti di rame indorato realizzati da Domenico Manzoni (ASCe, Notai, Nicola Melorio, 12 marzo 1733, f. 118 in Amirante 1998, p. 260). Gli stessi artefici continuarono a lavorare negli anni quaranta: Domenico Manzoni per la statua d’argento di San Biagio «senza la mitra», per la quale fu pagato 1225 ducati (AMSB, Libro di esito 1739-42, in Amirante 1998, p. 260), e Cristoforo Battimelli per l’altare di marmo nella cappella di S. Biagio pagato nel 1743 (Ivi, AMSB, Libro di esito 1743, f. 137t).

Nel 1732 fu costruito il nuovo granaio (Ivi, 1732, f. 480t, in Fiengo Guerriero p. 476).

Nel 1737 Muzio Nauclerio diresse la fabbrica del nuovo dormitorio sopra il vecchio «che presentemente vi è da oriente a occidente nella parte che confina col granaro» per la quale il fabbricatore Bartolomeo Moschetti doveva «fortificar le pedamenta» del dormitorio vecchio (Ivi, 1737, f. 702t, in Fiengo Guerriero p. 476).

Un’altra imponente campagna di lavori risale agli anni cinquanta quando la badessa Teresa Trenca coinvolse Giovanni del Gaizo, un altro artefice al servizio della famiglia Benedettina a Napoli. Nel 1755 l’architetto stilò una perizia per il parziale rinnovamento del complesso, con lavori che riguardarono sostanzialmente la risoluzione di problemi tecnico-strutturali nelle fabbriche esistenti e la costruzione di nuovi ambienti. Furono rifatte le coperture e i solai, fu ricostruito il granaio, il vecchio refettorio fu sostituito da una nuova sala e fu costruito anche un nuovo dormitorio (Mormone 1959, p. 98; Fiengo 1985, p. 159).

Nel 1756 le monache ebbero il regio assenso per acquistare una proprietà degli Scarano, che fu abbattuta per ampliare il giardino, la cui estensione si era ridotta per l’edificazione di «refettorio cucina et altri lavoratorj» (ASNa, Ministero dell’Ecclesiastico, 732, in Fiengo Guerriero 2004, p. 477). Nel settembre 1757, la badessa Trenca prese a prestito dal Capitolo 650 ducati per «rifare, e perfezzionare i dormitori tetti cocina, refettorio, rifare il granile, risarcire le muraglie della clausura, e perfezionare gli altari di marmo della Chiesa di detto Monistero» (ASCe, Notai, Giovanni Melorio, 1757, f. 219t).

Lo stesso Del Gaizo disegnò i nuovi altari nelle cappelle laterali, ancora presenti come attesta la data incisa, che sostituirono i precedenti lignei «marciti e mal composti» (Mormone 1959, p. 98; Fiengo 1985, p. 159).

Tra il dicembre 1799 ed il maggio 1800 furono realizzati una «pennata» sulla loggia che conduceva al refettorio e diversi «accomodi al granile» (AMSB, Libro di introito ed esito 1799-1802, ff. 415-416, in Fiengo Guerriero 2002, p. 478). Altri interventi alle coperture furono condotti poi nel 1805 e nel 1847 (AMSB, Libro di introito ed esito 1806-1807, f. 260; 1845-1848, f. 156, ibidem).

Il monastero ebbe la prima soppressione con i i Napoleonidi nel 1806 e fu definitivamente soppresso nel 1860, rientrando nella proprietà demaniale. Tuttavia la comunità di monache di clausura che non lo abbandonarono mai. All’inizio del XX secolo, con la riduzione delle vocazionila comunità si è notevolmente ridotta passando da centoventi a una decina di monache. Maria Concetta De Pietro, originaria del Monastero S. Scolastica di Cassino, badessa dal 1932 al 1952 intraprese nuovi lavori per riparare i danni del terremoto del 1930. Il 20 agosto 1943 nuovi danni furono procurati dalla guerra con il crollo del tetto della chiesa e la perdita dei dipinti del Malinconico e del Caracciolo che adornavano la controsoffittatura (Vitale 1954, p. 42).

Gertrude Parisi, nativa di Camigliano, badessa dal 1952 al 1986, provvide a restaurare l’intera fabbrica, riportando il numero delle monache a trentasei (San Biagio in Aversa 2000, p. 13).

Dopo la Guerra il comprensorio si è ridotto e i corpi di fabbrica nord occidentali sono stati lasciati allo stato di rudere.

Oggi il Monastero di San Biagio e la chiesa rientrando tra i beni del Fondo Edifici Culto (FEC) della Prefettura di Caserta e una parte del complesso con la chiesa è data in concessione alla comunità di monache benedettine che continua ad averne cura.