Abstract: Archaeological surveys at Monte Santa Croce in 2013 have deepened our knowledge of this small monastic settlement. The settlement occupies a hill (580 m above sea level), already frequented in pre-Roman times. The mountain rises on the hydrographic right of the middle course of the Volturno; it is a tiny southern appendage of the Trebulani mountains, which stretches towards the central valley of the Volturno. It is the part of the river just before it reaches the present-day Capua from the northeast. The area was also dominated by the hill on which Sicopoli stood.

Lo scavo archeologico

Lo scavo archeologico

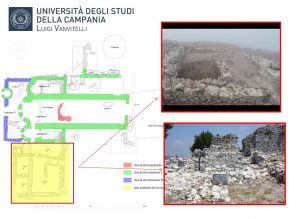

Le indagini avviate a Monte Santa Croce nel 2013 hanno approfondito la conoscenza di questo piccolo insediamento monastico, strutturato su un’altura (580 m slm) già frequentata in età preromana: posta in destra idrografica del medio corso del Volturno, la collina costituisce in realtà una piccola appendice meridionale del complesso dei monti Trebulani, protesa verso la media valle del Volturno su cui si affaccia da nord, poco prima che il fiume raggiunga l’attuale città di Capua e prima della stretta dominata dalla collina su cui sorgeva Sicopoli.

Le fonti di età medievali

IIl monasterium Sancte Crucis è noto da un piccolo dossier di documenti inquadrabili in un arco cronologico che va dall’ultimo quarto del X all’inizio del XII secolo. Si tratta in gran parte di atti amministrativi che è quanto sopravvive di un gruppo di «scritture riguardanti Caiazzo e dintorni» conservato proprio dai monaci di Monte Santa Croce prima di essere trasferito all’archivio di Montecassino nella seconda metà del XVI secolo. Di questo incartamento, purtroppo distrutto a causa di un incendio, sono tuttavia sopravvissuti otto documenti contenuti nei volumi dei Regii Neapolitani Archivi Monumenta e correntemente citati in rapporto alle questioni circa le origini dell’insediamento. Secondo le carte, l’altura di Monte Santa Croce sarebbe stata quindi la sede di un complesso monastico fondato a ridosso dell’ultimo quarto del X secolo per volere del comes della vicina Caiazzo Landolfus, il quale provvide anche alla sua dotazione patrimoniale. Con l’arrivo dei Normanni verso la fine dell’XI secolo, la cella e le sue pertinenze furono acquisiti dal cenobio benedettino di San Lorenzo ad Septimum di Aversa (a sud di Caserta), edificato nell’alto medioevo e quindi notevolmente potenziato proprio in età normanna. Questo passaggio di proprietà segnerà l’avvio di una lunga controversia tra il monastero aversano e la mensa vescovile di Caiazzo: è infatti solo nel 1106 che la diocesi caiatina riconoscerà definitivamente il possesso del cenobio a vantaggio dell’abbazia aversana.

Tra il primo decennio del XII e la metà del XVI secolo non disponiamo di notizie scritte circa il monastero di Monte Santa Croce: un cenno, in realtà molto problematico data la sua stringatezza, è forse ravvisabile in un inventario del 1561, commissionato dall’imperatore Carlo V e relativo a tutti i beni, redditi e censi percepiti dall’abbazia di San Lorenzo ad Septimum.

Le strutture

La chiesa. La chiesa del monastero, fondata direttamente sul banco roccioso adattato allo scopo, è un edificio a navata unica con transetto terminante in tre absidi di cui quella centrale di dimensioni maggiori; l’aula principale, priva di suddivisioni interne data l’assenza di colonne, è lunga complessivamente oltre 20 m ed è larga circa 4,60 m. Il corpo trasversale del presbiterio non è in realtà un vero e proprio transetto, in quanto il vano centrale posto in corrispondenza dell’abside maggiore è chiaramente separato dai bracci nord e sud dal prolungamento dei muri perimetrali della navata: in altre parole, la percezione dall’interno della chiesa è quella di un unico ambiente che era rialzato in prossimità dell’altare. Il settore presbiteriale era altresì caratterizzato da dei vani sottostanti, di cui quello centrale voltato e ornato su una parete da un affresco: nonostante le gravi condizioni di conservazione, esso parrebbe suggerire qualche connessione con la pittura muraria che orna la chiesa abbaziale di S. Angelo in Formis.

L’edificio sacro precedente. Lo scavo della chiesa ha evidenziato la presenza di edificio sacro più antico, le cui vestigia sono emerse lungo la navata maggiore. Essi consistono nei resti di un’abside allestita sul banco di roccia naturale e realizzata in conci calcarei sbozzati, malta chiara e camicia interna in conci tufacei in gran parte asportati, ma localizzabili dal negativo lasciato sul legante; l’accuratezza della tecnica muraria è indicativa di una committenza elevata che aveva forse reso possibile l’impianto di un cantiere con maestranze di lapicidi specializzati.

Demolita in gran parte in rapporto alla costruzione della successiva fabbrica mononave con transetto, l’abside rivenuta è riconducibile con ogni evidenza ad un oratorio altomedievale, ovvero il complesso eretto per iniziativa dei conti longobardi di Caiazzo nell’ultimo quarto del X secolo. Dai resti emersi è stato possibile capire che si trattava di un edificio a navata unica, di dimensioni minori rispetto alla fabbrica successiva, terminante con un’abside di proporzioni più ridotte rispetto all’ampiezza complessiva della navata. Il rinvenimento, al di sotto della quota pavimentale dell’edificio maggiore in corrispondenza dell’ingresso laterale nord, di un concio calcareo con un lacerto di intonaco dipinto ancora in situ rende plausibili due ipotesi: la prima è che la fabbrica altomedievale venne probabilmente smontata e i conci furono riutilizzati per l’impianto successivo; la seconda è che l’edificio altomedievale si caratterizzasse anch’esso per un rivestimento pittorico interno.

Altre strutture. Gli scavi hanno inoltre portato alla luce altri resti della chiesa altomedievale, riutilizzati come fondazione del muro perimetrale sud del nuovo edificio, oltre a un piccolo brandello della pavimentazione nei pressi dell’abside. Le indagini a sud della chiesa hanno rilevato in parte alcuni ambienti di diverse dimensioni che sono direttamente collegati alla chiesa. Fra essi, certamente in fase con l’impianto di XI-XII secolo, si distingue un vano a pianta rettangolare (vano A, 490 x 635 cm) con murature spesse circa 80 cm: presenta due aperture che lo collegano ad altri piccoli disimpegni a nord e ad ovest e, sulla fronte est, un varco di dimensioni maggiori con soglia, aperto verso l’esterno. Lo scavo di questa struttura, nonché l’esame dei reperti provenienti da esso, tuttora in corso, rende prematuro formulare ipotesi circa la funzione svolta da quest’ambiente. Al contrario, è forse interpretabile come deposito per le derrate il piccolo vano di 310 x 245 cm (ambiente A1) ad ovest dell’ambiente A e ad esso attiguo, il cui scavo ha restituito numerosi contenitori anforici impiegati appunto per la conservazione dei cibi e dei liquidi.

Le sepolture. L’insediamento di Monte Santa Croce ha altresì restituito alcune inumazioni, per un ammontare complessivo di sette tombe (indagini 2013-15), alcune con sepolture multiple, tutte prive di corredo e posizionate in prevalenza su ogni versante esterno alla chiesa, ad esclusione di quello meridionale.

La ceramica. Dall’esame dei repertori ceramici sinora rinvenuti, non emerge un’alterità del consumo di fittili da parte della locale comunità monastica rispetto ai vicini agglomerati non religiosi: non è chiaro se questi oggetti siano prodotti nel comprensorio locale o se, com’è più probabile, provengano dall’esterno. Sulla base della tipologia formale dei reperti, è abbastanza certa la pratica della conservazione in loco delle derrate alimentari, alla luce della buona quantità di grandi contenitori che sono appunto tipici di contesti di deposito. Altro indicatore consistente è la ceramica fine utilizzata per la tavola e composta da coppe, ciotole con vetrina o smalto e ornato policromo: il repertorio delle forme da mensa era altresì completato dalle brocche per i liquidi (acqua, vino, ecc.) o da olle impiegate per le spezie.

Non mancano oggetti che sembrerebbero alludere a locali attività produttive, come alcuni fondi di contenitori rivestiti, con foro di scolo circolare al centro della vasca interna. Malgrado le evidenti incertezze circa la loro identificazione, questi oggetti sarebbero parte di tipi ceramici (una sorta di ciotoloni) utilizzati secondo la tradizione locale per la produzione di latticini, mediante la mescola e la pressione del latte all’interno della forma, fino alla fuoriuscita del siero attraverso il foro di scolo che determinava l’essicazione del prodotto finale.

Bibliografia:

N. Busino, Ricerche archeologiche a Monte Santa Croce (Piana di Monte Verna, Caserta). Dati storici e prospettive di ricerca, in Atti del VII Congresso nazionale di Archeologia medievale (Lecce, 9-12 settembre 2015), a cura di P. Arthur, M. L. Imperiale (Congressi SAMI, 7), Firenze 2015, pp. 44-49.

N. Busino, G. Liuzzi, La ceramica da Monte Santa Croce (Piana di Monte Verna, Caserta): indicatori cronologici e sociali di un complesso religioso di area campana, in In&Around. Ceramiche e comunità. Atti del secondo convegno tematico dell’AIECM3 (Faenza, Museo Internazionale delle Ceramiche, 17-19 aprile 2015), a cura di M. Ferri, C. Moine, L. Sabbionesi, Firenze 2016, pp. 178-181.

N. Busino, L’insediamento di Monte Santa Croce a Piana di Monte Verna (Caserta), in Territorio, insediamenti e necropoli fra tarda antichità e medioevo (Giornate sulla tarda antichità e il medioevo, 7), a cura di C. Ebanista, M. Rotili, Napoli 2016, pp. 603-614.

N. Busino, New data about a ‘monasterium’ in the Capua territory, in «Hortus Artium Medievalium», XXIII (2017), pp. 514-525.

N. Busino, Nuovi dati sull’edilizia religiosa medievale in area capuana. L‘insediamento di Monte Santa Croce a Piana di Monte Verna (Caserta), in Felix Terra. Capua e la Terra di Lavoro in età longobarda. Atti del Convegno internazionale (Capua-Caserta, 4-7 giugno 2017), a cura di F. Marazzi, vol. IX, Cerro al Volturno (Isernia) 2017, pp. 439-452.

N. Busino, Un piccolo monastero di area capuana. L’insediamento di Monte Santa Croce nell’alto medioevo, in Il tempo delle comunità monastiche nell’alto medioevo. Atti del convegno internazionale di studio (Roma-Subiaco, 9-11 giugno 2017), a cura di L. Ermini Pani (De Re Monastica, VI), Spoleto 2020, pp. 495-521.