Lo scavo della chiesa di “Sant’Ilario a Porta Aurea” a Benevento

Abstract

The archaeologic site is located in the north-eastern area of the historic center of Benevento, in the southern Italy. Many artefacts were dug up during the years 2001-2002 by the Archaeological Superintendency of Benevento. However, since at that time the finds were not analyzed in depth and even the documentation on the excavations is still unpublished, the group of medieval archaeologists of the University of Campania is currently working on it. The church was built in between the end of the 7th and the beginning of the 8th centuries at the time of the Lombard domination of Benevento. It owes its name to the close Arch of Trajan, which was also known as “Porta’Aurea” (i.e. Golden Gate) being, at that time, incorporated into the town walls. During the middle ages the first nucleus of the monastery was added to the church. this There were rather simple buildings of small dimensions, located mainly on the western side of the holy building. During a period from the 12th century to the 15th century, the original structure of the monastery was greatly expanded and reached the size it has maintained until the modern era. New rooms and a surrounding wall (only partly visible, here) were built. From the 13th to the 15th century, the monastery depended on “San Paolo fuori le mura” of the nearby city of Avellino, governed by Benedictine nuns and then passed under the control of the Beneventan Chapter. The Sant’Ilario complex was devastated by a violent earthquake in 1456 and continued to be used as a monastery until 1688, when a strong seismic event destroyed most part of it and of the city of Benevento. In the last phase of the 19th and 20th centuries, what remained of the monastery and the church were turned into a farm. In the last phase of the 19th and 20th centuries, what remained of the monastery and the church were turned into a farm.

The pottery presented in this talk comes from a garbage dump found in a large hypogeum ossuary, leaning against the foundation of the southern wall of the church. Many different classes of ceramics were found, mainly:

-glazed painted and tin-enameled earthenware

-red painted pottery

-unglazed tableware, larderware and fireware

1. Premessa

1. Premessa

Le indagini archeologiche nell’area della chiesa di Sant’Ilario a Port’Aurea risalgono al biennio 2000-02 e sono state realizzate con i finanziamenti per la creazione del Parco e del Museo dell’Arco di Traiano, grazie alla cooperazione tra l’allora Soprintendenza Archeologica di Salerno, Avellino e Benevento (S.A.S.A.B.), la Provincia e il Comune di Benevento, sotto la direzione scientifica di Giuseppina Bisogno.

Dalla scavo è emersa una complessa stratigrafia compresa fra l’età repubblicana e l’età contemporanea e che ha restituito grandi quantità di reperti, soprattutto ceramici. I dati raccolti, elaborati dagli archeologi della cooperativa ASTRA, Archeologia Stratigrafica di Roma, coordinati da Giuseppina Bisogno, sono stati fondamentali per la realizzazione dell’allestimento museale del parco archeologico e costituiscono un prezioso archivio di informazioni.

Attualmente, l’èquipe di archeologi medievisti del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali-Università della Campania, che svolge da tempo attività di ricerca a Benevento, sotto la direzione scientifica di Marcello Rotili, grazie all’autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza archeologica per le province di Caserta e Benevento ha intrapreso lo studio della documentazione di scavo custodita presso l’ex convento di San Felice a Benevento. Il lavoro in corso consiste nell’integrare e ad approfondire l’interpretazione dei dati, alla luce dell’analisi dei reperti di cui si stanno effettuando la schedatura e i rilievi, e dell’esperienza di recenti indagini condotte nello stesso contesto urbano, al fine di poter ricostruire un quadro generale della trasformazione della città fra la tarda antichità e l’alto medioevo.

2. La cronologia del sito

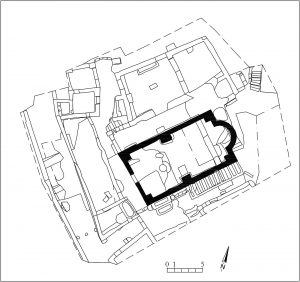

La chiesa di Sant’Ilario fu costruita tra la fine del VII e la prima metà dell’VIII secolo, nei pressi dell’arco di Traiano, all’epoca inglobato nella cinta muraria e definito “Porta’Aurea” . L’edificio presenta una copertura con due cupole in asse e trova stringenti confronti con le chiese altomedievali dell’area pugliese, come il tempietto di Seppannibale, presso Fasano, San Pietro di Crepacuore, Sant’Apollinare di Rutigliano e San Pietro Mandurino .

In un documento del dicembre 1148, è attestata per la prima volta la presenza di un cenobio connesso alla chiesa, «monasterii Sancti Ylari » . Esso fu aggiunto alla chiesa molto probabilmente nel corso dell’alto medioevo, coerentemente con la grande diffusione del monachesimo a Benevento, in seguito alla conversione al Cristianesimo della popolazione longobarda e per iniziative soprattutto degli aristocratici.

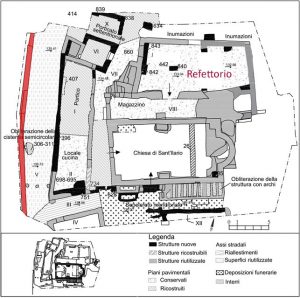

Il primo nucleo del monastero consisteva in costruzioni piuttosto semplici, di piccole dimensioni, collocate principalmente sul fronte occidentale dell’edificio. Dei primi momenti del monastero non è attestato molto nei testi antichi. Maggiori riferimenti si trovano, invece, per le fasi più tarde. È documentato che alla fine del XII secolo il cenobio fu alle dipendenze del monastero di San Paolo extra moenia di Avellino . In questo periodo, la struttura venne sensibilmente ampliata e raggiunse le dimensioni che poi mantenne fino all’epoca moderna. Nel suo ultimo allestimento costava di dieci ambienti. Vi erano due ingressi uno sul lato nordest con un porticato monumentale e uno a sud con una coppia di pilastri e coronato da un architrave. Gli ambienti, in base alle unità stratigrafiche murarie e di rivestimento insieme con i reperti mobili, sono stati indentificati come segue: un porticato interno, lungo il lato est (ambiente I) dell’are

a di scavo; una cucina (ambiente II), posta a sud-est; un locale di servizio (ambiente VI), nell’angolo nord est; un corridoio (ambiente VII) che collegava gli ambienti VII e IX, indentificati rispettivamente una cucina/magazzino e il refettorio; sull’ambiente IX era presente un piano superiore, dove era collocato probabilmente il dormitorio, raggiungibile da una scala presente nei pressi dell’ambiente VIII; un locale di servizio (ambiente IV), posto lungo il limite meridionale dell’area di scavo; un secondo corridoio (ambiente III) che collegava l’ambiente IV con il resto del complesso; una strada selciata (ambiente V) ad un utilizzo esclusivo da parte della comunità cenobitica (fig.).

La dipendenza dal monastero avellinese terminò nel 1479, dopo di ché il complesso di Sant’Ilario versò in una condizione di semiabbandono. La chiesa fu ancora menzionata nei decreti di una

visita apostolica del 1581. All’inizio del XVIII secolo risultava sconsacrata e trasformata in casa colonica . Le strutture del monastero, invece, crollate e in parte smontate, furono obliterate da strati di interro, cosicché, non essendo più visibili per lungo tempo, se ne perse la memoria.

3. La ceramica

Sono riportati di seguito i primi risultati dello studio sul vasellame. Sono stati considerati principalmente i reperti proveniente da un settore, stratigraficamente attendibile. Si tratta di butto ritrovato in una grande struttura ipogea con archi di rinforzo, addossata alla fondazione della parete meridionale dell’edificio sacro interpretabile come un ossario. L’interro dell’ossario si formò gradualmente nel corso dei secoli, con gli scarichi di terreni risultati dalle operazioni di sistemazione e riallestimento dell’area sepolcrale e ad un certo momento divenne immondezzaio nella fase di massima espansione del monastero. La ceramica è ascrivibile tra il XII al XV secolo. Sono state individuate le seguenti classi ceramiche: ceramica non rivestita da mensa, da dispensa e da fuoco, vasellame dipinto, invetriate e smaltate. I frammenti sono in totale 6868 di cui sono ricostruibili 2419 forme.

Particolarmente rappresentativo è il vasellame da mensa invetriato e smaltato. Come documentato da recenti ricerche, i contenitori di invetriata dipinta, ossia ceramica rivestita da ingobbio e da vetrina a base di ossidi di piombo, mostrano strette assonanze con la coeva produzione di protomaiolica, ricoperta, invece, da smalto stannifero, dalla quale mutuano motivi esornativi e peculiarità morfologiche. Ciò fa intendere che l’invetriata dipinta potrebbe essere considerata la versione più economica della stessa protomaiolica. Per questo, nell’indagine sono stati considerati insieme i reperti appartenenti alle due classi. Dal punto di vista morfologico, il repertorio del vasellame da mensa è costituito principalmente da forme aperte e, in minore quantità, da contenitori destinati alla mescita dei liquidi. La forma più diffusa è la ciotola, stoviglia ad uso individuale.Le forme chiuse sono principalmente brocche con fondo apodo piano, corpo ovoidale, ansa a nastro liscia e orlo trilobato. Sono inoltre documentati piccoli recipienti, boccali, con collo cilindrico e versatoio

Molto più variegato di quello morfologico risulta essere il repertorio decorativo. La gamma esornativa era ben articolata e distinta in motivi geometrici, vegetali, cruciformi e zoomorfi. Le decorazioni sono policrome e realizzate con il verde, il giallo, il rosso, il blu in misura minore ed il bruno. Per quanto riguarda invece il pentolame da fuoco. Sono state rinvenute olle, coperchi, tegami, fornetti da pane.

4. Bibliografia

Bertelli G. et al. 2010, Sulle tracce dei Longobardi in Puglia: alcune testimonianze, in Roma G. (a cura di), I Longobardi del sud, Roma, pp. 343-389.

Bisogno et al. 2000-02, Benevento. Parco archeologico di S. Ilario a Porta Aurea. Indagini archeologiche 2000-02, Relazione scientifica.

Busino N. 2015, Aspetti della circolazione della ceramica nell’Appennino campano fra tarda antichità e medioevo, in Busino, Rotili (a cura di), pp. 212-234.

Busino N. 2017a, Invetriata dipinta, in Busino, Rotili 2017, pp. 261-266.

Busino N. 2017b, Protomaiolica, in Busino, Rotili 2017, pp. 266-327.

Busino N., Rotili M. (a cura di) 2015, Insediamenti e cultura materiale fra Tarda Antichità e Medioevo, Atti del Convegno di studi Insediamenti tardoantichi e medievali lungo l’Appia e la Traiana. Nuovi dati sulle produzioni ceramiche (Santa Maria Capua Vetere, marzo 2011) e Atti del I Seminario Esperienze di archeologia postclassica in Campania (Santa Maria Capua Vetere, maggio 2011), San Vitaliano.

Rotili M., Busino N. 2017, Ricerche archeologiche nel castello di Ariano Irpino (1988-94 e 2008), Bari.

Cataldo M.R. 2008, Valenze islamiche dall’Irpinia nelle smaltate e invetriate a disegni zoomorfi, in “Atti XL Convegno Internazionale della Ceramica”, 2007, pp. 101-109.

Di Cosmo L., Villucci A. M. 1991, Lammia e Torrepalazzo. Ricerche in territorio beneventano. Note di archeologia e cultura materiale, Marina di Minturno.

Fontana M.V. 1984, La ceramica invetriata al piombo di San Lorenzo Maggiore, in Fontana, Ventrone Vassallo (a cura di), I, pp. 49-175.

Fontana M.V., Ventrone Vassallo G. (a cura di) 1984, La ceramica medievale di San Lorenzo Maggiore in Napoli, Napoli.

Rapuano S., Sant’Ilario a Porta Aurea di Benevento: note preliminari di scavo, in G. Archetti, N. Busino, P. de Vingo, C. Ebanista (a cura di) ,Colligere fragmenta , Studi in onore di Marcello Rotili per il suo 70° genetliaco, Milano-Spoleto, 2019,ISBN: 9788868092191, pp. 213-257.

Rotili M., Spazi monastici a Benevento, in “Hortus artium medievalium”, 23, 2017, pp. 240-261.