IL MONASTERO DI SAN LUDOVICO (poi di SAN DOMENICO)

Indirizzo: via del Plebiscito 81031 Aversa CE

A. CRONOLOGIA

Fondazione: XIII

Trasformazioni successive: 1701-1704 trasformazioni ad opera di Filippo Romano

1747 realizzazione degli stucchi interni della chiesa ad

opera di Francesco Maggi

1847 lavori nella zona presbiteriale

1866 trasformazione del convento per adattarlo a nuova

destinazione d’uso

Restauri: restauro post-bellico

restauro post terremoto del 1980

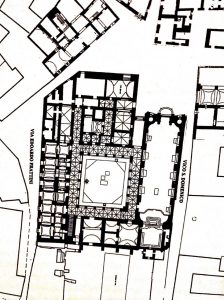

Pianta del complesso di San Domenico (da Cecere 1998)

B. STORIA

Sulla data di fondazione del primo nucleo del convento di San Ludovico (poi San Domenico) si è fatta un po’ di confusione. Le vicende costruttive del complesso domenicano iniziarono, secondo il Parente, col patrocinio del re Carlo I d’Angiò nel 1278, che per realizzarlo diede ai frati un terreno vicino alle mura della città. Il Giannone, invece, ascrive la sua fondazione durante il regno di Carlo II. È probabile, dunque, come già scrive il Parente, che i lavori iniziati col primo regnante, continuarono poi con il figlio, che diede al convento molte rendite. L’importanza data dai regnanti al complesso si può spiegare anche col fatto che inizialmente venne dedicato al loro congiunto, S. Luigi Re di Francia (GIANNONE 1841, p. 99; PARENTE 1858, p. 198). Ritornando alla datazione della sua fondazione, va detto che nel 1270 ebbe origine un locus, ovvero un insediamento di pochi frati, che non era ancora un convento, mentre le fondamenta della chiesa furono gettate nel 1278 (AGOP, Liber A., II parte, ff. 277-278; AMIRANTE 1998, p. 160). Fu nel 1291 che i Domenicani, in concomitanza con l’aumentare del numero di frati presenti nel primo insediamento, chiesero al re il permesso di costruire il convento vero e proprio (di LUCCA 2001/2002, pp. 69-75). Pertanto, nel 1298 il Re concesse loro la vicina chiesa di Sant’Antonino per ampliare il convento e la chiesa, le cui opere dovettero essere concluse nel 1302 (PARENTE 1858, p. 199; di LUCCA 2001/2002, pp. 69-75). La chiesa si presentava a navata unica con cinque altari laterali, coperta a tetto ligneo. Infatti, al 1305 risale un pagamento per legnami da porre in loco, che servirono con ogni probabilità per la realizzazione delle coperture (FIENGO-GUERRIERO 2002, p. 173). Seguirono i lavori per la decorazione del Refettorio e del Capitolo del monastero, portati a termine nel 1308 dal Montano, pittore aretino, che nello stesso anno dipinse anche un crocifisso per la chiesa (AMIRANTE 1998, p. 160; FIENGO-GUERRIERO 2002, p. 174).

È difficile ricostruire le vicende costruttive dei secoli successivi, ma sappiamo che rilevanti trasformazioni si ebbero nel XVIII secolo, operate da importanti architetti come Giovan Battista Nauclerio, che nel 1701 realizzò il disegno per l’altare maggiore e per due acquasantiere in marmo (ASCe, Notai, Aversa, Carlo Iovene, v. 4579, a. 1701, fol. 87r-91v; Ivi, v. 4580, a. 1704, f. 38; FIENGO-GUERRIERO 2002, p. 174; PEZONE 2008, pp. 292 e n. 267). Al 1704, invece, risale il contratto stipulato con i mastri Luca e Simone Moschetto per la realizzazione della nuova «sacrestia, capitolo, cellaro, gradiata sopra il coretto di notte, libraria, camera della comunità, et sopra il noviziato» nel convento secondo il disegno dell’ingegnere Filippo Romano (o de Romaniis), impegnato contemporaneamente nella fabbrica della cattedrale di Aversa (ASCe, Notai, Aversa, Carlo Iovene, v. 4580, a. 1704, f. 51r-56r; PEZONE 2008, pp. 290-291; v. FIENGO-GUERRIERO 2002, p. 179, nel testo degli studiosi, l’ingegnere è stato erroneamente identificato con Filippo Shor). I lavori si conclusero nel 1724 con la realizzazione degli stucchi e della pavimentazione, interessando l’area orientale e meridionale dell’edificio conventuale (Ivi, a. 1708, ff. 51v-55r; 52v, 53r; Ivi, Mauro Bove, v. 4612, a. 1708, f 188r; ivi, Fabrizio Jovene, v. 7754, a. 1724, ff. 1r-3r; ivi, Fabrizio Jovene, a. 1725, f38r; PEZONE 2008, p. 291 e nn. 254-263).

Una nuova campagna di lavori, che interessarono la decorazione a stucco della chiesa, si ebbe negli anni 40 del ‘700, per la quale è documentato l’architetto napoletano Francesco Maggi nel 1747 (Ivi, Gennaro d’Amore, v. 2761, a. 1749, f. 49r; FIENGO-GUERRIERO 2002, p. 176; PEZONE 2008, pp. 292-294). Le opere durarono con ogni probabilità fino agli anni ’50 del Settecento, poiché da una lapide ancora in loco si apprende che la chiesa fu consacrata nel 1753 (PARENTE 1858, P. 212; AMIRANTE 1998, pp. 160-161; FIENGO-GUERRIERO 2002, pp. 174, 176; PEZONE 2008, p. 292).

I documenti hanno confermato, specialmente per quanto attiene alla chiesa, la compresenza di due tipologie architettoniche, evidenziate precedentemente dall’Amirante già solo dal punto di vista esclusivamente stilistico, e cioè quella di matrice napoletana per l’interno, per la quale la studiosa ipotizzava la paternità di Nauclerio, e quella romana di stampo fontaniano per la facciata (AMIRANTE 1998, pp. 232-233; PEZONE 2008, pp. 291-292).

Il monastero subì la soppressione nel 1808 e la chiesa venne affidata alla congrega del SS. Rosario, che aveva già legami con i Padri Predicatori. Aveva, infatti, una propria cappella all’interno del chiostro del convento già da prima del 1584, anno in cui ottenne da papa Gregorio XIII la concessione di un altare privilegiato, e dipendeva giurisdizionalmente dai Domenicani fin dal 1604. Il convento, invece, passò al Demanio che ne destinò una parte ad alloggio dei militari e un’altra a scuola pubblica. L’intero complesso ritornò ad ospitare religiosi nel 1813, quando fu assegnato ai Minori Osservanti della famiglia francescana provenienti dal convento della Maddalena (PARENTE 1858, pp. 198, 203-204, 212; FIENGO-GUERRIERO 2002, pp. 177-178), che vi effettuarono altre trasformazioni, come la costruzione, nel 1847, della nuova volta a copertura del coro ligneo alle spalle dell’altare maggiore, modificando in questo modo l’unità e la luminosità dell’invaso originario, il trasferimento del coro ligneo dal piano terra al primo piano e lo spostamento in avanti dell’organo (PARENTE 1858, pp. 198, 202, 212; AMIRANTE 1998, p. 160; FIENGO-GUERRIERO 2002, p. 178). Il convento fu colpito nel 1866 dalla nuova soppressione degli Ordini religiosi e l’anno dopo divenne sede della Rappresentanza comunale e di altri uffici pubblici, per ospitare i quali si realizzarono dei lavori di trasformazione degli ambienti per adattarli al nuovo uso, condotti dall’architetto Gaudiosi, che secondo il Cecere portarono a coprire le strutture normanne della chiesa di Sant’Antonino e del monastero. L’intervento riguardò anche l’esterno, con la demolizione del muro di cinta risalente al 1680 e la costruzione di una struttura architettonica con basamento in finto bugnato a quattro fornici e un primo piano con cinque finestre, e con la concessione, nel 1867, dell’orto-giardino del convento ad area mercatale (A.C.Av., cat. X, cart. 18; CECERE 1998, pp. 179-182).

La chiesa fu danneggiata una prima volta durante la seconda guerra mondiale, in seguito alla quale venne restaurata sotto la direzione degli ingegneri Nappa e Palumbo, i quali conservarono gli stucchi rimasti ed integrarono quelli perduti (ASCe, Genio Civile, F. 317; FIENGO-GUERRIERO 2002, pp. 178-179). Ulteriori danni, inseguito ai quali si dovette rifare il tetto, furono procurati dal terremoto 1980 (FIENGO-GUERRIERO 2002, p. 179).

C. DESCRIZIONE ARCHITETTONICA

La chiesa è ad aula unica con cinque brevi cappelle laterali, inquadrate da paraste binate con capitello composito su cui poggia una cornice marcapiano dalle linee concavo-convesse che le conferiscono un andamento ondulato. Al posto degli angoli vi sono dei raccordi semicircolari che contribuiscono a dare dinamicità all’invaso, ricordando esempi del barocco romano. Nella parte superiore, altre coppie di lesene fiancheggiano le finestre dalle cornici estroflesse, che conferiscono all’ambiente una luminosità diffusa. Dietro all’altare maggiore campeggia il bellissimo organo che sembra fungere da diaframma, dividendo il presbiterio dal retrostante coro dei frati.

La facciata è di evidente derivazione da modelli romani. Essa presenta un andamento leggermente concavo ed è scandita da un doppio ordine colonnato. Le colonne del primo registro presentano capitelli alla michelangiolina e inquadrano, con l’alta trabeazione, delle nicchie in cui sono collocate statue di papi, mentre al centro si apre il portale sormontato da un timpano curvilineo con decorazioni in stucco. Nel secondo registro si ripete lo stesso schema del primo con nicchie, statue e colonne, che qui presentano capitelli compositi, ma viene dato maggior risalto alla parte centrale, la cui concavità rende maggiore il contrasto con la linea convessa della scala di accesso. Al centro si presenta come una loggia delle benedizioni, dall’arco a tutto sesto e conclusa da una balaustra, sormontata in alto da un frontone curvo decorato con stucchi e fiancheggiato da balaustre, su cui è posta la statua di S. Luigi.

Il monastero si sviluppa intorno al chiostro con pianta quadrata, che conserva le volte a crociera di copertura e le arcate a sesto acuto. Sul lato orientale vi è la scala a tre rampe coperta da volte a crociera, dalla quale si saliva al piano superiore. Il campanile tardoduecentesco è inglobato nel chiostro e si presenta di pianta quadrata con coronamento barocco a merloni, che conserva una finestra tompagnata dal profilo a sesto acuto.

Interno (da Fiengo-Guerriero 2002) Chiostro (da Amirante 1998)

Bibliografia:

PIETRO GIANNONE, Istoria Civile del Regno di Napoli, VIII, Tipografia Elvetica, Capolago Cantone Ticino, 1841

GAETANO PARENTE, Origini e vicende ecclesiastiche della città di Aversa, v. II, Tip. Cardamone, Napoli 1858

LELLO MOSCIA, Aversa. Tra vie, piazze e chiese, LER, Napoli/Roma 1997, pp. 182-185

GIOSI AMIRANTE, Aversa. Dalle origini al Settecento, ESI, Napoli 1998

TIBERIO CECERE, Aversa. La città consolidata, ESI, Napoli 1998

GIUSEPPE FIENGO-LUIGI GUERRIERO, Il Centro storico di Aversa, Tomo I-II, Arte Tipografica Editrice, Napoli 2002

MARIA GABRIELLA PEZONE, Carlo Buratti. Architettura tardobarocca tra Roma e Napoli, Alinea, Firenze 2008