IL MONASTERO DELLO SPIRITO SANTO

Indirizzo: Vicolo Spirito Santo, 81031 Aversa CE

A. CRONOLOGIA

Fondazione: XVI secolo

Trasferimento in altro luogo: nel 1652 le clarisse si trasferirono in un nuovo monastero

Trasformazioni successive: ampliamento negli anni 20 del ‘700

interventi post terremoto del 1732

Restauri: restauro nel 1913

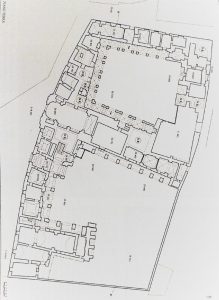

Pianta del complesso dello Spirito Santo (da Fiengo-Guerriero 2002)

B. STORIA

Il complesso dello Spirito Santo fu fondato nel 1562 da alcuni cittadini aversani allo scopo di farvi stabilire le monache dell’Ordine di S. Chiara. Per la sua edificazione venne fatta richiesta al Papa Gregorio XIII in cui venne espressa l’intenzione di intitolarlo a Santa Maria del Popolo. Il papa diede il suo consenso, ma nella Bolla di assenso il nuovo monastero venne intitolato allo Spirito Santo. A dare inizio all’opera furono due clarisse del monastero di San Girolamo di Aversa, che acquistarono diverse case situate di fronte al giardino del palazzo vescovile, al fine di edificare la chiesa e un monastero di grandi dimensioni (PARENTE 1858, pp. 503-506; AMIRANTE 1998, p. 195; FIENGO-GUERRIERO 2002, p. 210). Questo fu il primitivo nucleo su cui sorse il monastero. Successivamente le monache ritenendo che l’aria del luogo non fosse adatta decisero di edificare un nuovo monastero, pertanto vendettero questo primo loro insediamento al conservatorio delle Salesiane, che lo dedicarono a San Gennaro (PARENTE 1858, pp. 261-262, 503-507; ASCe, Perizie tribunale, Fascio 3012 n. 23, Monastero di San Gennaro, perizia di valutazione degli immobili del monastero datata 1929; AMIRANTE 1998, p. 196).

Fu nel 1652 che le monache acquistarono un fabbricato appartenente a un certo Francesco Cristiano, cui fecero seguire l’acquisto della casa con giardino di Francesco e Giuseppe de Fulgore nel 1654. L’acquisto di questi palazzi, a cui unirono nel 1655 anche un predio dei Paolotti, diede loro la possibilità di iniziare la costruzione di un nuovo edificio più grande, terminato nel 1656. Il 14 gennaio di quell’anno le clarisse si trasferirono nel nuovo monastero (ASCe, Notai, Giulio Cesare Guarino, v. 2921, a. 1652, fol. 411, la casa dei da Fulgore fu valutata dal tavolario Gennaro Luongo, Ivi, v. 2923, a. 1654, fol.121t; ivi, v. 2924, a. 1655, fol. 505; FIENGO-GUERRIERO 2002, p. 210; PARENTE 1858, pp. 261, 506-507). La chiesa fu costruita in concomitanza con il trasferimento delle clarisse nella nuova sede (PARENTE 1858, p. 507), per la sua edificazione vennero usate le doti monacali di Angelica e Anna Boccia (ASNa, Monasteri soppressi, V. 5785, foll. 845r e sgg., 896r-v e 899r; FIENGO-GUERRIERO 2002, p. 214).

Un’altra campagna di lavori risale agli anni ’20 del Settecento. Infatti, in seguito all’acquisto, nel 1721, di una casa con giardino di Paolo Masnada (ASCE, Notai, Mattia d’Amore, v. 8215, a. 1721, fol. 435; FIENGO-GUERRIERO 2002, p. 210; PARENTE 1858, p. 507) e di 4 botteghe contigue a questa casa, situate di fronte alla chiesa delle Cappuccinelle, le monache poterono ampliare il monastero poiché quello esistente era divenuto “molto angusto e incapace di abitatione” (PARENTE 1858, p. 507; ASNa, Monasteri soppressi, v. 5785, foll. 831r, 835r, 842r-844r; cfr. FIENGO-GUERRIERO 2002, p. 212). Un documento del 1724 testimonia la presenza sul cantiere del Regio Architetto Giovan Battista Nauclerio, il quale è stato individuato come il progettista (ASCe, Notai, Mattia d’Amore, v. 8217, a. 1724, fol. 153; FIENGO-GUERRIERO 2002, p. 212).

Nell’ottobre del 1729 si ha notizia di altri lavori nell’area contigua alla casa del fisico Nicola Dati, realizzati secondo la nota di un Ingegnere designato da entrambe le parti, di cui non si conosce il nome (Ivi, v. 8221, a. 1729, fol. 415t; Onofrio dello Iacono, v. 9342, a. 1730, fol. 29; FIENGO-GUERRIERO 2002, p. 212).

In anni successivi, il terremoto del 1732 procurò diversi danni al complesso, che furono controllati da “Ingegnieri, e fabbricatori esperti” e per far fronte ai lavori di riparazione le monache dovettero prendere in prestito 1000 ducati, che riuscirono a restituire solo nel 1737 (Ivi, Mattia d’Amore, v. 8223, a. 1733, fol. 31; FIENGO-GUERRIERO 2002, p. 212). Con ogni probabilità la riparazione dei danni del terremoto fu l’occasione per effettuare un nuovo ammodernamento, come lasciano ipotizzare i bellissimi stucchi vaccariani della chiesa.

Nel 1740 le clarisse acquistarono un’altra casa che fu annessa al monastero, probabilmente per ingrandirlo ancora, poiché a quella data ormai esso occupava un intero moggio (PARENTE 1858, p. 508; AMIRANTE 1998, pp.52, 195). Altri lavori sono invece documentati nel 1775, per la realizzazione di una nuova cucina che fu “costruita di pianta” (ASCe, Notai, Pasquale Petrone, a. 1775, fol 54; FIENGO-GUERRIERO 2002, p. 213).

La chiesa, considerata dall’Amirante come una delle “più significative interpretazioni dell’architettura tardo barocca” per i suoi ricchi apparati decorativi, da lei attribuiti allo stesso Vaccaro o a Nicola Tagliacozzi Canale (AMIRANTE 1998, p. 196), sembra invece avere un linguaggio figurativo più vicino ad altri artefici napoletani come i Di Blasio o i Buonocore, ma soprattutto a quello dei fratelli Vecchione, ravvisabile soprattutto in alcuni stilemi tipici delle loro architetture, come i particolari capitelli, il cornicione, i glifi e gli angeli che sorreggono panneggi alla maniera vaccariana.

Dopo la soppressione del 1866 la chiesa venne concessa alla congrega di San Pasquale. Il monastero, invece, fu definitivamente abbandonato dalle religiose nel 1868, divenendo da questo periodo in poi di proprietà del Comune di Aversa, che lo adibì a sede del Liceo-Ginnasio (ASCA, Cat. VII, B. 2; cfr. FIENGO-GUERRIERO 2002, pp. 213-214; DI GRAZIA 2020).

Dal 1869-70 vennero effettuati lavori di “riduzione” ideati dal Gaudioso, mentre nel 1873 furono costruite due camerate, ideate dall’Architetto Golia ed eseguite da Orabona. Nel 1876, invece, l’architetto Gentile progettò nei terranei della parte occidentale dell’edificio degli ambienti da adibire a scuola elementare (CECERE 1998, pp. 183-184; ASCA, Cat. X, B. 8; ASCA, Cat. VII, B. 2; ivi, Cat. X, B. 6; ASCe, Prefettura, V Inv., F. 1233, VI Inv., F. 72; FIENGO-GUERRIERO 2002, p. 213).

Ai primi decenni del ‘900, invece, risale la demolizione del settore orientale, al fine di far ampliare l’O.P.G.. In seguito alla guerra, inoltre, furono riparati il tetto, sostituiti gli infissi ed i pavimenti nei locali scolastici (ASCe, Genio Civile, F.F. 22, 43, 56; FIENGO-GUERRIERO 2002, p. 213).

La chiesa fu interessata da un restauro nel 1913, come riporta una data sulla facciata, mentre nel 1960 venne sconsacrata, di conseguenza i tre altari di marmo e i cinque dipinti di Sebastiano Conca furono trasferiti nella chiesa di San Michele (RASCATO 1993, p. 58; FIENGO-GUERRIERO 2002, p. 215).

Durante il terremoto del 1980 la Chiesa dello Spirito Santo subì ingenti danni, a seguito dei quali il Comune di Aversa, proprietario effettivo della struttura, ne dispose la chiusura definitiva.

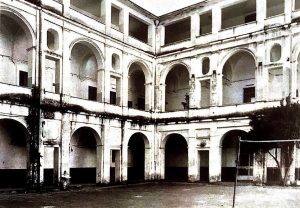

Agli inizi del XXI secolo il vasto chiostro occidentale a due ordini, che si presentava alterato da sopraelevazioni più recenti, fu interrotto prima che venisse completato il braccio settentrionale, forse per problemi legati all’incameramento delle attigue proprietà (FIENGO-GUERRIERO 2002, p. 212). Le arcate sul lato occidentale, di diversa ampiezza e intervallate da moduli finestrati, sono scandite da una sorta di travata ritmica che, secondo gli studiosi richiama quella del convento francescano del Gesù al Gonfalone di Capua e mette in evidenza che il progetto originario prevedeva un’espansione maggiore verso il lato nord, forse per occupare l’intera insula. Si può notare dal fatto che l’ambulacro ovest è molto decentrato rispetto allo spazio attuale, cosa che porterebbe a supporre che il progettista volesse ampliare il chiostro fino a fargli superare il vicolo Spirito Santo per includere quel tratto nella loro proprietà, così come già avevano fatto le vicine Cappuccinelle nel 1749 con il loro ritiro (FIENGO-GUERRIERO 2002, p. 213).

La chiesa è attualmente interessata da lavori di restauro, resi possibili dallo stanziamento di fondi da Più Europa, al termine dei quali sarà destinata a sede-auditorium della Fondazione “Domenico Cimarosa“ (DI GRAZIA 2020).

C. DESCRIZIONE ARCHITETTONICA

La chiesa si presenta ad unica navata con due cappelle per lato. Nel primo ordine, binati di paraste dal capitello composito fungono da appoggio all’alta trabeazione e inquadrano gli archi delle cappelle, decorati al centro da un morbido cartiglio. Al secondo ordine, invece, sono presenti aperture arcuate a tutto sesto, che dovevano illuminare un tempo l’intero invaso. Alla sinistra dell’ingresso si trova l’accesso alla sala che serviva come sacrestia e che portava alla cantoria, oggi non più presente. Un ambiente simile si trova anche nella parete a destra dell’entrata. Un grande arco a tutto sesto, impostato su robusti pilastri con paraste raggruppate dai capitelli compositi, permette l’accesso all’area presbiteriale. Nella parete di fondo, i tre arconi del primo registro inquadrano i due accessi laterali al coro retrostante delle monache, mentre quello centrale ospitava un tempo il comunichino. Nel registro superiore, si trova l’apertura che ospitava la gelòsia, oggi tompagnata, ancora incorniciata da bellissimi panneggi in stucco di stampo vaccariano. Le coperture sono purtroppo parzialmente crollate, mentre si conserva il notevole pavimento in coccio maiolicato.

La facciata tardobarocca è divisa in due registri da un aggettante cornice marcapiano. In quello inferiore, coppie di paraste binate dal capitello alla michelangiolina inquadrano con l’alta trabeazione il portale d’ingresso, su cui tra morbidi stucchi vi è lo stemma francescano. Sul secondo, invece, una finestra dalle forme mistilinee è fiancheggiata da binati di paraste più piccole, ai cui lati vi sono volute in diagonale di raccordo, che secondo alcuni studiosi richiamano il linguaggio di Astarita. La parte soprastante ha, invece, perso il fastigio in stucco del coronamento mistilineo.

L’ampliamento progressivo del complesso monastico ha comportato che l’articolazione planimetrica si sviluppa intorno a due chiostri tra i quali vi è la chiesa di piccole dimensioni. Il chiostro grande presenta una successione delle campate definite dall’alternanza di archi a tutto sesto e vani trabeati che si ripetono nei primi due registri, mentre un terzo piano vede l’alternanza di vani trabeati di diversa ampiezza.

Particolare dell’interno (da Fiengo-Guerriero 2002)

Chiostro (da Amirante 1998)

Bibliografia:

GAETANO PARENTE, Origini e vicende ecclesiastiche della città di Aversa, v. II, Tip. Cardamone, Napoli 1858

ERNESTO RASCATO (a cura di), Presenza francescana conventuale in Aversa. Fede, storia, Arte, Aversa 1993

GIOSI AMIRANTE, Aversa. Dalle origini al Settecento, ESI, Napoli 1998

TIBERIO CECERE, Aversa. La città consolidata, ESI, Napoli 1998

GIUSEPPE FIENGO-LUIGI GUERRIERO, Il Centro storico di Aversa, Tomo I-II, Arte Tipografica Editrice, Napoli 2002

Chiesa dello Spirito Santo, in RUBRICA – AVERSA DELLE CENTO CHIESE, (a cura di PAOLO DI GRAZIA), del 14 settembre 2020 su http://www.centrostudinormanni.it/2020/09/14/chiesa-e-monastero-dello-spirito-santo/